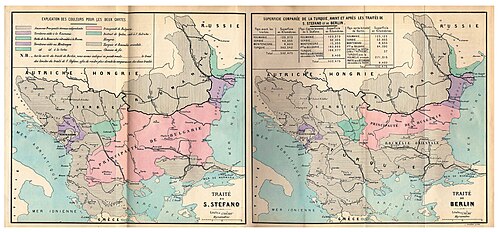

Traité de Berlin.

ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.

Traité de Berlin, du 13 juillet 1878.

Reichsgesetzblatt 1878, No. 34.

Au Nom de Dieu Tout-Puissant.

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie, le Président de la République Française, Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes, Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans, désirant régler dans une pensée d’ordre Européen conformément aux stipulations du Traité de Paris du 30 mars 1856*), les questions soulevées en Orient par les événements des dernières années et par la guerre dont le traité préliminaire de San Stefano **) a marqué le terme, ont été unanimement d’avis que la réunion d’un Congrès offrirait le meilleur moyen de faciliter leur entente.

Leurs dites Majestés et le Président de la République Française ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires savoir :

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse :

le Sieur Othon, Prince de Bismarck, Son Président du Conseil des Ministres de Prusse, Chancelier de l’Empire,

le Sieur Bernard Ernest de Bismarck, Son Ministre d’État et Secrétaire d’État au Département des Affaires Étrangères,

et

le Sieur Chlodwig Charles Victor, Prince de Hohenlohe – Schillingsfürst, Prince de Ratibor et Corvey, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près la République Française, Grand – Chambellan de la Couronne de Bavière,

Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie :

le Sieur Jules, Comte Andrassy de Csik Szent-Kiraly et Kraszna-Horka, Grand d’Espagne de 1ère classe, Conseiller Intime Actuel, Son Ministre de la Maison Impériale et des Affaires Étrangères, Feld- MaréchalLieutenant dans Ses armées,

le Sieur Louis, Comte Kédrolyi de Nagy-Keroly, Chambellan et Conseiller Intime Actuel, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse,

et

le Sieur Henri, Baron de Haymerle, Conseiller Intime Actuel, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d’Italie,

le Président de la République Française :

le Sieur William Henri Waddington, Sénateur, Membre de l’Institut, Ministre Secrétaire d’État au Département des Affaires

Étrangères,

Le Sieur Charles Raymond de la Croix de Chevrière, Comte de SaintVallier, Sénateur, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire

de France près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse,

et

le Sieur Félix Hippolyte Desprez, Conseiller d’Etat, Ministre Plénipotentiaire de première classe, chargé de la Direction des affaires

politiques au Ministère des Affaires Étrangères,

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes:

le très-honorable Benjamin Disraeli, Comte de Beaconsfield, Vicomte Hughenden, Pair du Parlement, Membre du très-honorable Conseil Privé de Sa Majesté, Premier Lord de la Trésorerie de Sa Majesté et Premier Ministre d’ Angleterre,

le très-honorable Robert Arthur Talbot Gascoyne Cecil, Marquis de Salisbury, Comte de Salisbury, Vicomte Cranborne, Baron Cecil, Pair du Parlement, Membre du très-honorable Conseil Privé de Sa Majesté, Principal Secrétaire d’État de Sa Majesté au Département des Affaires Étrangères,

et

le très-honorable Lord Odo William Léopold Russell, Membre du Conseil Privé de Sa Majesté, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse,

Sa Majesté le Roi d’Italie:

le Sieur Louis, Comte Corti, Sénateur, Son Ministre des Affaires Étrangères,

et

le Sieur Édouard, Comte de Launay, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse,

Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies:

le Sieur Alexandre, Prince Gortchacow, Son Chancelier de l’Empire,

le Sieur Pierre, Comte de Schouvaloff, Général de Cavalerie, Son Aidede-camp Général, Membre du Conseil de l’Empire et Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique,

et

le Sieur Paul d’Oubril, Conseiller Privé Actuel, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse,

et

Sa Majesté l’Empereur des Ottomans:

Alexandre Carathéodory Pacha, Son Ministre des travaux publics,

Mehemed Ali Pacha, Muchir de Ses armées,

et

Sadoullah Bey, Son Ambassa deur Extraordinaire et Plénipotentiaire pris Sa Majesté 1’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse,

Lesquels, suivant la proposition de la Cour d’Autriche-Hongrie et sur l’invitation de la Cour d’Allemagne, se sont réunis à Berlin munis de

pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme.

L’accord s’étant heureusement établi entre eux, ils sont convenus des stipulations suivantes:

Art. 1 – , La Bulgarie est constituée en Principauté autonome et tributaire sous la suzeraineté de S. M. 1e Sultan; elle aura un Gouvernement chrétien et une milice nationale.

Art. 2 – 1a Principauté de Bulgarie comprendra les territoires Ci-après:

La frontière suit, au Nord, la rive droite du Danube depuis l’ancienne frontière de Serbie jusqu’à un point à déterminer par une Commission Européenne à l’Est de Silistrie et, de là, se dirige vers la Mer Noire au Sud de Mangalia qui est rattaché au territoire roumain. La Mer Noire forme la limite Est de la Bulgarie. Au Sud, la frontière remonte, depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau près duquel se trouvent les villages Hodzakidj, Selam-Kidj, Aivadzik, Kulibe, Sudzuluk; traverse obliquement la vallée du Deli Kamé¢ik, passe au Sud de Belibe et de Komhalik et au Nord de HadzZimahale , après avoir franchi le Deli Kamé¢ik à 2 1/2 kilomètres en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-bredça et la suit par Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, Kazan Balkan, au Nord de Kotel, jusqu’à Demir Kapu. Elle continue par la chaîne principale du Grand Balkan dont elle suit toute l’étendue jusqu’au sommet de Kosica.

La, elle quitte la crête du Balkan, descend vers le Sud entre les villages de Pirtop et de Duzanci, laissés l’un à la Bulgarie et l’autre à la Roumelie Orientale jusqu’au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d’eau jusqu’à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu’à son confluent avec Smovskio Dere près du village de Petricevo, laissant à la Roumélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au Sud-Ouest à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de l’état-major Autrichien. .

La ligne frontière coupe en ligne droite le bassin supérieur du ruisseau d’Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karatla, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de l’Isker et de la Marica, entre Gamouyli et Hadžilar, suivent cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le col 531, Zmailica Vrh, Sumnatica et rejoignent la limite administrative du Sanjak de Sofia entre Sivri Tal et Gadir Tepe.

De Cadir Tepe, la frontière, se dirigeant au Sud-Ouest, suit la ligne de partage des eaux entre les bassins du Mesta Karasu d’un côté, et du Strima Karasu de l’autre, longe les crêtes des montagnes du Rhodope appelées Demir Kapu, Iskoftepe, Kadimesar Balkan et Aiji Gedik jusqu’à Kapetnik Balkan et se confond ainsi avec l’ancienne frontière administrative du Sanjak de Sofia.

P452 ?

Art. 5 – Les dispositions suivantes formeront la base du droit public de la Bulgarie:

La distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous les ressortissants de la Bulgarie aussi bien qu’aux étrangers et aucune entrave ne pourra être rapportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Art. 6 – L’administration provisoire de la Bulgarie sera dirigée jusqu’à l’achèvement du règlement organique par un commissaire Impérial Russe. Un commissaire Impérial Ottoman ainsi que les consuls délégués ad hoc par les autres Puissances signataires du présent traité seront appelés à assister à l’effet de contrôler le fonctionnement de ce régime provisoire. En cas de dissentiment entre les consuls délégués, la majorité décidera et, en cas de divergence entre cette majorité et le commissaire Impérial Russe ou le commissaire Impérial Ottoman, les Représentants des Puissances signataires à Constantinople, réunis en Conférence, devront prononcer.

Art. 7 – Le régime provisoire ne pourra être prolongé au-delà d’un délai de neuf mois à partir de l’échange des ratifications du présent Traité.

Lorsque le règlement organique sera terminé, il sera procédé immédiatement à l’élection du Prince de Bulgarie. Aussitôt que le Prince aura été institué, la nouvelle organisation sera mise en vigueur et la Principauté entrera en pleine jouissance de son autonomie.

Art. 8 – Les traités de commerce et de navigation ainsi que toutes les conventions et arrangements conclus entre les Puissances étrangères et la Porte et aujourd’hui en vigueur sont maintenus dans la Principauté de Bulgarie et aucun changement n’y sera apporté à l’égard d’aucune Puissance avant qu’elle n’y ait donné son consentement.

Aucun droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie sur les marchandises traversant cette Principauté.

Les nationaux et le commerce de toutes les Puissances y seront traités sur le pied d’une parfaite égalité.

Les immunités et privilèges des sujets étrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu’ils ont été établis par Les capitulations et les usages resteront en pleine vigueur tant qu’ils n’auront pas été modifiés du consentement des parties intéressées.

Art. 9 – Le montant du tribut annuel que la Principauté de Bulgarie paiera à la Cour Suzeraine en le versant à la banque que la Porte désignera ultérieurement sera déterminé par un accord entre les Puissances signataires du présent traité, à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la Principauté.

La Bulgarie devant supporter une part de la dette publique de l’Empire, lorsque les Puissances détermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette qui pourrait être attribuée à la Principauté sur la base d’une équitable proportion.

Art. 10 – La Bulgarie est substituée au Gouvernement Impérial Ottoman dans ses charges et obligations envers la compagnie du chemin de fer de Roustchouk-Varna, à partir de l’échange des ratifications du présent Traité. Le règlement des comptes antérieurs est réservé à une entente entre la S. Porte, le gouvernement de la Principauté et l’administration de cette compagnie.

La Principauté de Bulgarie est de même substituée, pour sa part, aux engagements que la S. Porte a contractés tant envers l’AutricheHongrie qu’envers la compagnie pour l’exploitation des chemins de fer de la Turquie d’Europe par rapport à l’achèvement et au raccordement ainsi qu’à l’exploitation des lignes ferrées situées sur son territoire.

Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues entre l’Autriche-Hongrie, la Porte, la Serbie et la Principauté de Bulgarie immédiatement après la conclusion de la paix.

Art. 11 – L’armée Ottomane ne séjournera plus en Bulgarie; toutes les anciennes forteresses seront rasées aux frais de la Principauté dans le délai d’un an ou plus tôt si faire se peut; le Gouvernement local prendra immédiatement des mesures pour les détruire et ne pourra en faire construire de nouvelles. La S. Porte aura le droit de disposer à sa guise du matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement Ottoman et qui seraient restés dans les forteresses du Danube déjà évacuées en vertu de l’armistice du 31 Janvier*) ainsi que de ceux qui se trouveraient dans les places fortes de Schoumla et de Varna.

Art. 12 – Les propriétaires musulmans ou autres qui fixeraient leur résidence personnelle hors de la Principauté pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers.

Une commission turco-bulgare sera chargée de régler, dans le courant de deux années, toutes les affaires relatives au mode d’aliénation, d’exploitation ou d’usage pour le compte de la 8. Porte, des propriétés de l’Etat et des fondations pieuses (vacoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s’y trouver engagés.

Les ressortissants de la Principauté de Bulgarie qui voyageront ou séjourneront dans les autres parties de l’Empire Ottoman seront soumis aux autorités et aux lois ottomanes.

Art. 13 – Il est formé au Sud des Balkans une province qui prendra le nom de »Roumélie Orientale« et qui restera placée sous l’autorité politique et militaire directe de S. M. I. le Sultan, dans des conditions d’autonomie administrative. Elle aura un gouverneur général chrétien.

Art. 14 – La Roumélie Orientale est limitée au Nord et au Nord-Ouest par la Bulgarie et comprend les territoires inclus dans le tracé suivant:

Partant de la Mer Noire, la ligne frontière remonte depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau précédent duquel se trouvent les villages HodZakidj, Selam Kidj, Aivadbik, Kulibe, SudZuluk, traverse obliquement la vallée du Deli Kaméik, passe au Sud de Belibe et de Kembalik et au Nord de HadZimahale, après avoir franchi le Deli Kamcik à 2’/2 kilomètres en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-Bredia, et la suit par Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, Kazan Balkan, au Nord de Kotel jusqu’à Demir Kapu. Elle continue par la chaine principale du Grand Balkan, dont elle suit toute l’étendue jusqu’au sommet de Kosica.

A ce point, la frontière occidentale de la Roumélie quitte la crête du Balkan, descend vers le Sud entre les villages de Pirtop et de Dutzanci, laissés l’un à la Bulgarie et l’autre à la Roumélie Orientale, jusqu’au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d’eau jusqu’à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu’à son confluent avec Smovskio Dere près du village de Petri¢evo laissant à la Roumélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica, suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au Sud-Ouest, à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de l’état major autrichien.

La ligne frontière coupe, en ligne droite, le bassin supérieur du ruisseau d’Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karatla, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de l’Isker et de la Marica, entre Camurli et Hadzilar, suit cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le col 531, Zmailica Vrh, Sumnatica et rejoint la limite administrative du Sandjak de Sofia entre Sivri TaS et Cadir Tepe.

La frontière de la Roumélie se sépare de celle de la Bulgarie au mont Cadir Tepe, en suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Marica et de ses affluents d’un côté, et du Mesta Karasu et de ses affluents de l’autre, et prend les directions Sud-Est et Sud, par la crête des Montagnes Despoto Dagh, vers le Mont Kruschowa (point de départ de la ligne du Traité de San Stefano).

Du Mont Kruschowa, la frontière se conforme au tracé déterminé par le Traité de San Stefano, c’est-à-dire la chaine des Balkans noirs (Kara Balkan), les montagnes Kulaghy-Dagh, Eschek-Tschepellti, Karakolas et Ischiklar d’Ou elle descend directement vers le Sud-Est pour rejoindre la rivière Arda, dont elle suit le thalweg jusqu’à un point situé près du village d’Adacali qui reste en Turquie.

De ce point, la ligne frontière gravit la crête de Bektepe Dagh qu’elle suit pour descendre et traverser la Maritza à un point situé à 5 kilomètres en amont du pont du Mustafa Pacha; elle se dirige ensuite vers le Nord par la ligne de partage des eaux entre Demirhanli Dere et les petits affluents de la Maritza jusqu’à Ktideler Bar, d’où elle se dirige à l’Est sur Sakar Batr, de là, traverse la vallée de la Tundza allant vers Buzud Derbend, qu’elle laisse au Nord, ainsi que Soudzak. De Bujuk Derbend, elle reprend la ligne de partage des eaux entre les affluents de la Tundza au Nord et ceux de la Maritza au Sud, jusqu’à hauteur de Kaibilar qui reste en Roumélie Orientale, passe au Sud de V. Almali entre le bassin de la Maritza au Sud et différents cours d’eau qui se rendent directement vers la Mer Noire, entre les villages de Belevrin et Alatli; elle suit au Nord de Karanlik les crêtes de Vosna et Zuvak, la ligne qui sépare les eaux de la Duka de celles du Karagao-Su et rejoint la Mer Noire entre les deux rivières de ce nom.

Art. 15 – S. M. le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de mer de la province en élevant des fortifications sur ses frontières et en y entretenant des troupes.

L’ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie Orientale par une gendarmerie indigène assistée d’une milice locale.

Pour la composition de ces deux corps dont les officiers sont nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des habitants.

S. M. I. le Sultan s’engage à ne point employer de troupes irrégulières telles que Bachibozouks et Circassiens dans les garnisons des frontières. Les troupes régulières destinées à ce service ne pourront, en aucun cas, être cantonnées chez l’habitant. Lorsqu’elles traverseront la province, elles ne pourront y faire de séjour.

Art. 16 – Le gouverneur général aura le droit d’appeler les troupes ottomanes dans les cas où la sécurité intérieure ou extérieure de la province se trouverait menacée. Dans l’éventualité prévue, la S. Porte devra donner connaissance de cette décision ainsi que des nécessités qui la justifient aux Représentants des Puissances à Constantinople.

Art. 17 – Le gouverneur général de la Roumélie Orientale sera nommé par la S. Porte, avec l’assentiment des Puissances, pour un terme de cinq ans.

Art. 18 – Immédiatement après l’échange des ratifications du présent Traité une Commission Européenne sera formée pour élaborer, d’accord avec la Porte Ottomane, l’organisation de la Roumélie Orientale. Cette commission aura à déterminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du gouverneur général ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la province, en prenant pour point de départ les différentes lois sur les Vilayets et les propositions faites dans la huitième séance de la Conférence de Constantinople.

L’ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie Orientale fera l’objet d’un Firman Impérial qui sera promulgué par la Sublime Porte et dont elle donnera communication aux Puissances.

Art. 19 – La Commission Européenne sera chargée d’administrer, d’accord avec la Sublime Porte, les finances de la province jusqu’à l’achèvement de la nouvelle organisation.

Art. 20 – Les traités, conventions et arrangements internationaux de quelque nature qu’ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les Puissances étrangères, seront applicables dans la Roumélie Orientale comme dans tout l’Empire Ottoman. Les immunités et privilèges acquis aux étrangers, quelle que soit leur condition, seront respectés dans cette province. La S. Porte s’engage à y faire observer les lois générales de l’Empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes.

Art. 21 – Les droits et obligations de la S. Porte en ce qui concerne les chemins de fer dans la Roumélie Orientale sont maintenus intégralement.

Art. 22 – L’effectif du corps d’occupation Russe en Bulgarie et dans la Roumélie Orientale sera composé de six divisions d’infanterie et de deux divisions de cavalerie et n’excédera pas 50,000 hommes. Il sera entretenu aux frais du pays occupé. Les troupes d’occupation conserveront leurs communications avec la Russie, non seulement par la Roumanie d’après les arrangements à conclure entre les deux États, mais aussi par les ports de la Mer Noire, Varna et Bourgas, où elles pourront organiser, pour la durée de l’occupation, les dépôts nécessaires.

La durée de l’occupation de la Roumélie Orientale et de la Bulgarie par les troupes Impériales Russes est fixée à neuf mois, à dater de l’échange des ratifications du présent Traité.

Le Gouvernement Impérial Russe s’engage à terminer, dans un délai ultérieur de trois mois, le passage de ses troupes à travers la Roumanie et l’évacuation complète de cette Principauté.

Art. 23 – La Sublime Porte s’engage à appliquer scrupuleusement dans l’île de Crète le règlement organique de 1868 en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables.

Des règlements analogues adaptés aux besoins locaux, sauf en ce qui concerne les exemptions d’impôts accordées à la Crète, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d’Europe pour lesquelles une organisation particulière n’a pas été prévue par le présent Traité.

La Sublime Porte chargera des commissions spéciales, au sein desquelles l’élément indigène sera largement représenté, d’élaborer les détails de ses nouveaux règlements dans chaque province.

Les projets d’organisation résultant de ces travaux seront soumis à l’examen de la Sublime Porte qui, avant de promulguer les actes destinés à les mettre en vigueur, prendra l’avis de la Commission Européenne instituée pour la Roumélie Orientale.

Art. 24 – Dans le cas où la Sublime Porte et la Grèce ne parviendraient pas à s’entendre sur la rectification de frontière indiquée dans le treizième protocole du Congrès de Berlin, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie se réservent d’offrir leur Médiation aux deux parties pour faciliter les négociations.

Art. 25 – Les provinces de Bosnie et d’Herzégovine seront occupées et administrées par l’Autriche-Hongrie. Le Gouvernement d’AutricheHongrie ne désirant pas se charger de l’administration du Sandjak de Novibazar qui s’étend entre la Serbie et le Monténégro dans la direction sud-est jusqu’au-delà de Mitrovitza, l’administration ottomane continuera d’y fonctionner. Néanmoins, afin d’assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communication, l’Autriche-Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d’avoir des routes militaires et commerciales sur toute l’étendue de cette partie de l’ancien Vilayet de Bosnie.

A cet effet, les Gouvernements d’Autriche-Hongrie et de Turquie se réservent de s’entendre sur les détails.

Art. 26 – L’indépendance du Monténégro est reconnue par la Porte ainsi que par toutes celles des Hautes Parties contractantes qui ne l’avaient pas encore admise.

Art. 27 – Les Hautes Parties contractantes sont d’accord sur les conditions suivantes:

Dans le Monténégro, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants du Monténégro aussi bien qu’aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Art. 28 – Les nouvelles frontières du Monténégro sont fixées ainsi qu’il suit:

Le tracé partant de I’Tlinobrdo, au nord de Klobuk, descend sur la Trebinjéica vers Grancarevo qui reste à l’Herzégovine, puis remonte le cours de cette rivière jusqu’à un point situé à un kilomètre en aval du confluent de la Cepelica et, de là, rejoint, par la ligne la plus courte, les hauteurs qui bordent la Trebinjéica. Il se dirige ensuite vers Pilatova, laissant ce village au Monténégro, puis continue par les hauteurs dans la direction nord, en se maintenant, autant que possible, à une distance de 6 kilomètres de la route Bilek-Karito-Gacko, jusqu’au col situé entre la Somina-Planina et le mont Curilo, d’où il se dirige à l’est par Vrat- Kovici, quittant ce village de l’Herzégovine, jusqu’au mont Orline. A partir de ce point, la frontière – quittant Ravno pour le Monténégro – s’avance directement par le nord-nord-est en traversant les sommets du Lebersnik et du Volujak, puis descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu’elle traverse, et rejoint la Tara en passant entre Orkvica et Nedvina. De ce point, elle remonte la Tara jusqu’à Mojkovac (dont elle suit la crête du contrefort jusqu’à Sibkojezero. A partir de cette localité, elle se confond avec l’ancienne frontière jusqu’au village de Sekulare. De là, la nouvelle frontière se dirige par les crêtes de la Mokra Planina, le village de Mokra restant au Monténégro, puis elle rejoint le point 2166 de la carte de l’état-major autrichien en suivant la chaîne principale et la ligne de partage des eaux, entre le Lim d’un côté, et le Drin, ainsi que la Cievna (Zem) de l’autre.

Elle se confond ensuite avec les limites actuelles entre la tribu des Kuti-Drekalovici d’un côté, et la Kueka-Krajna ainsi que les tribus des Klementi et Grudi de l’autre, jusqu’à la plaine de Podgorica, d’où elle se dirige vers Plavnica, laissant en Albanie les tribus des Klementi, Gradi et Hoti.

De là, la nouvelle frontière traverse le lac près de l’îlot de GoricaTopal et, à partir de Gorica-Topal, elle atteint directement les sommets de la crête, d’où elle suit la ligne du partage des eaux entre Megured et Kalimed, rejoignant Mrkovié au Monténégro et rejoignant la Mer Adriatique à V. Kruci.

Au Nord-Ouest, le tracé sera formé par une ligne passant de la crête entre les villes de ‘Subana et Zubci et aboutissant à la pointe extrême SudEst de la frontière actuelle du Monténégro sur la Vrsuta-Planina.

Art. 29 – Antivari et son littoral sont annexés au Monténégro sous les conditions suivantes :

Les contrées situées au Sud de ce territoire, selon la délimitation ci-dessus déterminée, jusqu’à la Bojana, y compris Dulcinjo, seront restituées à la Turquie.

La commune de Spica, jusqu’à la limite septentrionale du territoire indiqué dans la description détaillée des frontières, sera incorporée à la Dalmatie.

Il y aura pleine et entière liberté de navigation sur la Bojana pour le Monténégro. Il ne sera pas construit de fortifications sur le parcours de ce fleuve, à l’exception de celles qui seraient nécessaires à la défense locale de la place de Scutari, lesquelles ne s’étendront pas au-delà d’une distance de six kilomètres de cette ville.

Le Monténégro ne pourra avoir ni bâtiments ni pavillon de guerre.

Le port d’Antivari et toutes les eaux du Monténégro resteront fermées aux bâtiments de guerre de toutes les nations.

Les fortifications situées entre le lac et le littoral sur le territoire monténégrin seront rasées et il ne pourra en être élevé de nouvelles dans cette zone.

La police maritime et sanitaire, tant à Antivari que le long de la côte du Monténégro, sera exercée par l’Autriche-Hongrie au moyen de bâtiments légers garde-côtes.

Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en Dalmatie. De son côté, l’Autriche-Hongrie s’engage à accorder sa protection consulaire au pavillon marchand monténégrin.

Le Monténégro devra s’entendre avec l’Autriche-Hongrie sur le droit de construire et d’entretenir à travers le nouveau territoire monténégrin une route et une chemin de fer.

Une entière liberté de communication sera assurée sur ces voies.

Art. 30 – Les Musulmans ou autres qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés au Monténégro et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté pourront conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers.

Personne ne pourra être exproprié que pour cause d’intérêt. Public, et moyennant une indemnité préalable.

Une Commission Turco-Monténégrine sera chargée de régler dans le terme de trois ans toutes les affaires relatives au mode d’alidénation, d’exploitation et d’usage pour le compte de la S. Porte des propriétés de l’État et les fondations pieuses (Vakoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui s’y trouveraient engagés.

Art. 31 – La Principauté du Monténégro s’entendra directement avec la Porte Ottomane sur l’institution d’agents monténégrins à Constantinople et dans certaines localités de l’Empire Ottoman où la nécessité en sera reconnue.

Les Monténégrins voyageant ou séjournant dans l’Empire Ottoman seront soumis aux lois et aux autorités Ottomanes suivant les principes généraux du droit international et les usages établis concernant les Monténégrins.

Art. 32 – Les troupes du Monténégro seront tenues d’évacuer dans un délai de vingt jours à partir de l’échange des ratifications du présent Traité ou plus tôt, si faire se peut, le territoire qu’elles occupent en ce moment en dehors des nouvelles limites de la Principauté.

Les troupes Ottomanes évacueront les territoires cédés au Monténégro dans le même délai de vingt jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire de quinze jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l’inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement.

Art. 33 – Le Monténégro devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attributs par le traité de paix, les Représentants des Puissances à Constantinople en détermineront le montant de concert avec la S. Porte sur une base équitable.

Art. 34 – Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l’indépendance de la Principauté de Serbie en la rattachant aux conditions exposées dans l’article suivant.

Art. 35 – En Serbie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de la Serbie aussi bien qu’aux étrangers, et au- Aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Art. 36 – La Serbie reçoit les territoires inclus dans la délimitation ci-après :

La nouvelle frontière suit le tracé actuel en remontant le thalweg de la Drina depuis son confluent avec la Save, laissant à la Principauté le Mali Zvornik et Sakhar, et continue de longer l’ancienne limite de la Serbie jusqu’au Kopaonik, dont elle se détache au sommet du Kanilug. De là, elle suit d’abord la limite occidentale du Sandjak de Nisch par le contrefort sud du Kopaonik, par les crêtes de la Marica et Mrdar Planina, qui ferment la ligne de partage des eaux entre les bassins de l’Ibar et de la

P461 ?

Hongrie, la Porte, la Serbie et, dans les limites de sa compétence, la Principauté de Bulgarie.

Art. 39 – les musulmans qui possèdent des territoires annexés à la Serbie et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers.

Une commission Turco-Serbe sera chargée de régler, dans le délai de trois années, toutes les affaires relatives au mode d’aliénation, d’exploitation ou d’usage pour le compte de la S. Porte, des propriétés de l’Etat et des fondations pieuses (Vakoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s’y trouver engagés.

Art. 40 – Jusqu’à la conclusion d’un traité entre la Turquie et la Serbie, les sujets Serbes voyageant ou séjournant dans l’Empire Ottoman seront traités suivant les principes généraux du droit international.

Art. 41 – Les troupes Serbes seront tenues d’évacuer, dans le délai de quinze jours à partir de l’échange des ratifications du présent Traité, le territoire non compris dans les nouvelles limites de la Principauté.

Les troupes Ottomanes évacueront les territoires cédés à la Serbie dans le même délai de quinze jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire du même nombre de jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l’inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement.

Art. 42 – La Serbie devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le présent Traité, les Représentants à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la S. Porte, sur une base équitable.

Art. 43 – Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l’indépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions exposées dans Les deux articles suivants.

Art. 44 – En Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être une personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l’Etat roumain aussi bien qu’aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Les nationaux de toutes les Puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d’une parfaite égalité.

Art. 45 – La Principauté de Roumanie rétrocède à S. M. l’Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie détachée de la Russie en suite du Traité de Paris de 1856*), limitée à l’Ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l’embouchure de Stary-Stamboul.

Art. 46 – Les îles formant le Delta du Danube ainsi que l’île des Serpents, le Sandjak de Toultcha comprenant les districts (Cazas) de Kilia, Soulina Mahmondié, Isaktcha, Toultcha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, Kustendje, Medjidié, sont réunis à la Roumanie. La Principauté reçoit en outre le territoire situé au Sud de la Dobroudja jusqu’à une ligne ayant son point de départ à l’Est de Silistre et aboutissant à la Mer Noire au Sud de Mangalia.

Le tracé de la frontière sera fixé sur les lieux par la Commission Européenne instituée pour la délimitation de la Bulgarie.

Art. 47 – La question du partage des eaux et des pêcheries sera soumise à l’arbitrage de la Commission Européenne du Danube.

Art. 48 – Aucun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie sur les marchandises traversant la Principauté.

Art. 49 – Des conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les privilèges et attributions des Consuls en matière de protection dans la Principauté. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu’ils n’auront pas été modifiés d’un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées.

Art. 50 – Jusqu’à la conclusion d’un traité réglant les privilèges et attributions des Consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roumains voyageant ou séjournant dans l’Empire Ottoman et les sujets ottomans voyageant ou séjournant en Roumanie jouiront des droits garantis aux sujets des autres Puissances Européennes.

Art. 51 – En ce qui concerne les entreprises de travaux publics et autres de même nature, la Roumanie sera substituée, pour tout le territoire cédé, aux droits et obligations de la Sublime Porte.

Art. 52 – Afin d’accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube reconnue comme étant d’intérêt européen, les Hautes Parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur les parcours du fleuve depuis les Portes de fer jusqu’à ses embouchures seront rasées et qu’il n’en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en aval des Portes de fer, à l’exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires des Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu’à Galatz.

Art. 53 – La Commission Européenne du Danube, au sein de Laquelle la Roumanie sera représentée, est maintenue dans ses fonctions et les exercera dorénavant jusqu’à Galatz dans une complète indépendance de l’autorité territoriale. Tous les traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, privilèges, prérogatives et obligations sont confirmés.

Art. 54 – Une année avant l’expiration du terme assigné à la durée de la Commission Européenne, les Puissances se mettront d’accord sur la prolongation de ses pouvoirs ou sur les modifications qu’elles jugeraient nécessaires d’y introduire.

Art. 55 – Les règlements de navigation, de police fluviale et de

P464 ?

tenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l’extension la plus large, les parties contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée.

Dans aucune partie de l’Empire Ottoman, la différence de religion ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité concernant l’usage des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l’exercice des différentes professions et industries.

Tous seront admis, sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux.

La liberté et la pratique extérieure de toutes les cultes sont assurées à tous et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Les ecclésiastiques, les pèlerins et les moines de toutes les nationalités voyageant dans la Turquie d’Europe ou la Turquie d’Asie jouiront des mêmes droits, avantages et privilèges.

Le droit de protection officielle est reconnu aux agents diplomatiques et consulaires des Puissances en Turquie, tant à l’égard des personnes susmentionnées que de leurs établissements religieux, de bienfaisance et autres, dans les Lieux Saints et ailleurs.

Les droits acquis par la France sont expressément réservés et il est bien entendu qu’aucune atteinte ne saurait être portée au statu quo dans les Lieux Saints.

Les moines du Mont Athos, quel que soit leur pays d’origine, seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs et jouiront, sans aucune exception, d’une entière égalité de droits et prérogatives.

Art. 63 – Le Traité de Paris du 30 Mars 1856 ainsi que le Traité de Londres du 18 Mars 1871 sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.

Art. 64 – Le Présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Berlin dans un délai de trois semaines ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin, le treizième jour du mois de Juillet mil huit cent soixante-dix-huit.

von Bismarck,

L. Corti.

B. Balow.

Launay.

Hohenlohe.

Gortchacow.

Andrassy,

Schouvaloff.

Kerolyi. P.

d’Oubril.

Haymerle.

Al. Caratheodory

Waddington.

Mehemed Ali

Saint Vallier.

Sadoullah.

H. Despres.

Salisbury.

Beaconsfield.

Odo Russell.