1 – Traité de Versailles

Le traité de Versailles met fin à la guerre qui a opposé pendant quatre années les Puissances alliées et associées aux États alliés à l’Allemagne

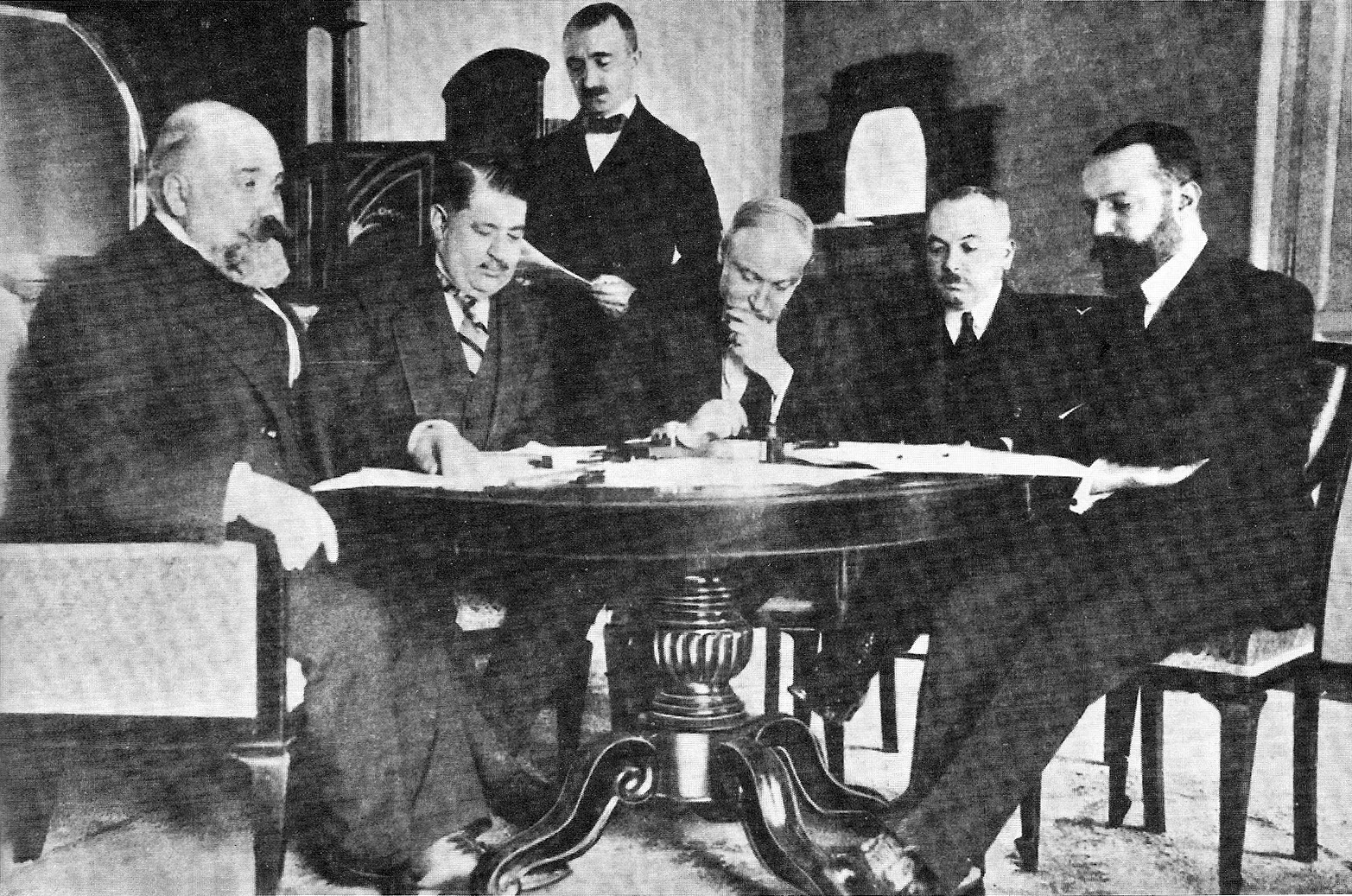

Après la signature de l’armistice le 11 novembre 1918, les représentants des anciens États belligérants se réunissent à Paris pour négocier les conditions de la paix. La Conférence s’ouvre le 18 janvier 1919. Il faudra près de six mois de discussions pour parvenir au texte définitif du traité de Versailles.

A – Texte du traité

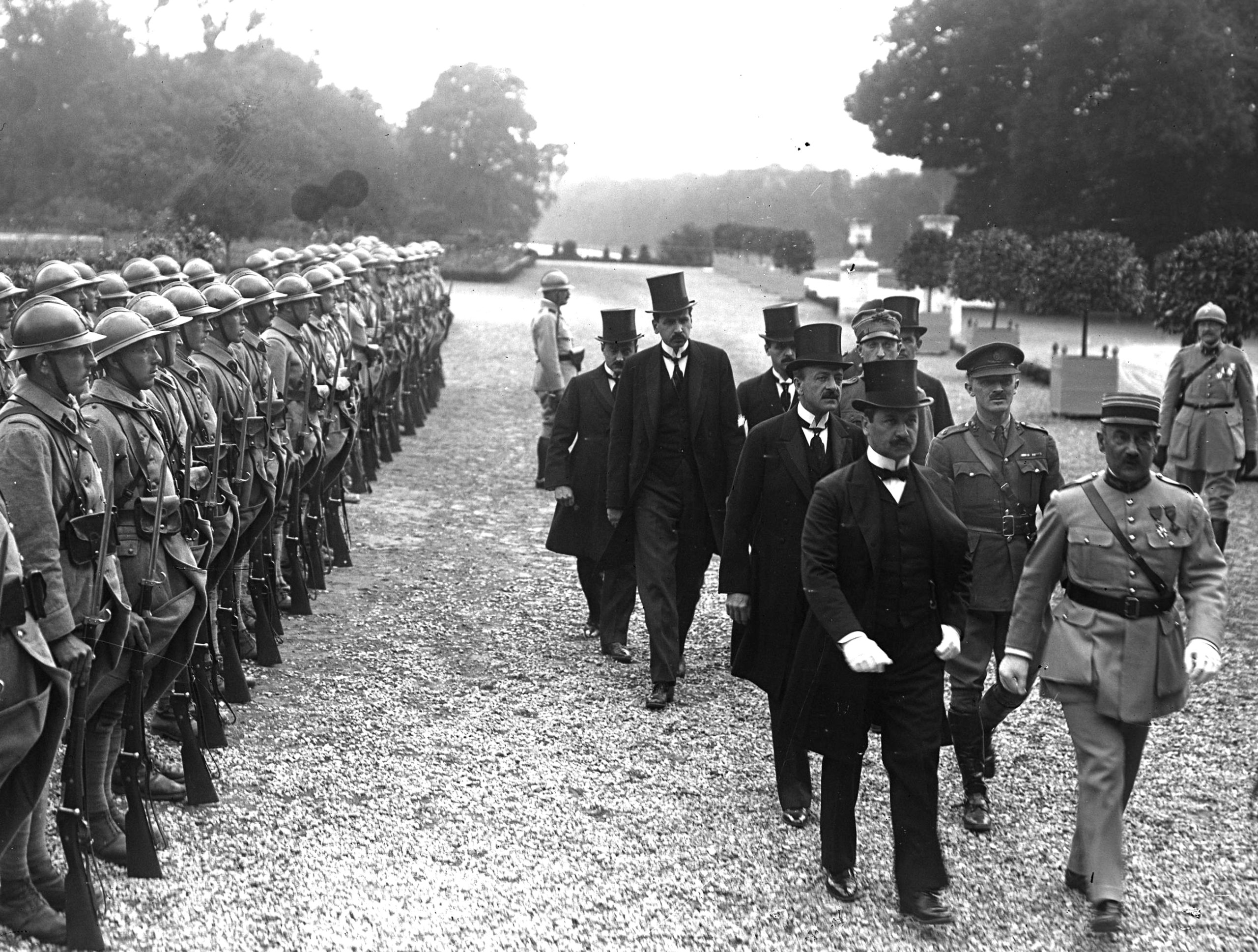

La signature du traité a lieu le 28 juin 1919 dans la Galerie des Glaces du Château de Versailles. Le traité est signé par la Belgique, la Bolivie, le Brésil, les Dominions britanniques et l’Inde, Cuba, l’Équateur, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, l’Italie, le Japon, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam, la Tchécoslovaquie et l’Uruguay, ainsi que par l’Allemagne.

La Chine et les États-Unis refuseront, pour des raisons différentes, de devenir parties au traité et concluront des traités de paix séparés avec l’Allemagne.

Le traité de Versailles comporte 440 articles accompagnés de plusieurs annexes et couvre plusieurs centaines de pages.

| 34,9 Mo Source : Martens, N. R. G., 3e série, t. XI, n° 32, pp. 323-677B – Documents diplomatiques relatifs à la conclusion du traité

La négociation du traité fut longue et difficile. Il faut néanmoins de relever que ces difficultés furent le résultat de désaccords entre les puissances victorieuses plus que d’oppositions avec l’Allemagne vaincue. La conférence Les archives de ces négociations entre vainqueurs sont accessibles à la Bibliothèque de Documentation internationale contemporaine de l’Université de Nanterre, qui en tient des inventaires détaillés. À ce jour, ces documents n’ont malheureusement fait l’objet d’aucun programme de numérisation.

Les conditions de paix élaborées par les Puissances alliées sont remises à l’Allemagne le 7 mai 1919. S’engage alors une série d’échanges de notes diplomatiques portant sur les objections de l’Allemagne au contenu du futur traité.

Chronologie des notes échangées entre le Président de la Conférence la paix et la délégation allemande (9 mai-28 juin 1919) :

9 mai – Note n° 1 : Note générale annonçant les notes de détail (y compris la réponse du 10 mai) 9 mai – Note n° 2 : Société des Nations (y compris les réponses des 10 et 22 mai) 10 mai – Note n° 3 : Législation ouvrière (y compris la réponse du 13 mai) 10 mai – Note n° 4 : Prisonniers de guerre (y compris la réponse du 20 mai) 13 mai – Note n° 5 : Réparations (y compris la réponse du 20 mai) 13 mai – Note n° 6 : Problèmes économiques (y compris la réponse du 22 mai) 13 mai – Note n° 7 : Sarre, Eupen, Moresnet… 16 mai – Note n° 8 : Bassin de la Sarre (y compris l’annexe et la réponse du % mai) 17 mai – Note n° 9 : Missions religieuses 20 mai – Note n° 10 : Demande de prolongation du délai de réponse (y compris la réponse du 21 mai) 22 mai – Note n° 11 : Législation ouvrière (y compris la réponse) 22 mai – Note n° 12 : Propriété privée 24 mai – Note n° 13 : Responsabilité de l’Allemagne 26 mai – Note n° 14 : Missions religieuses 28 mai – Note n° 15 : Annonce de l’envoi d’un mémoire (cf. Note n° 16) 28 mai – Note n° 17 : Prisonniers de guerre 28 mai – Note n° 18 : Responsabilité des auteurs de la guerre [Fascicule séparé] – Mémoire accompagnant la Note n° 18 : « Remarques de la délégation allemande au sujet du Rapport de la Commission des gouvernements alliés et associés sur les responsabilités des auteurs de la guerre » 29 mai – Note n°16 : Note accompagnant le mémoire annoncé par la Note n° 15 [Fascicule séparé] – Mémoire annoncé par la Note 15 et joint à la Note 16 : « Remarques de la Délégation allemande sur les conditions de la paix » [fascicule séparé] – Réponse aux Remarques de la Délégation allemande sur les conditions de la paix » 29 mai – Note n° 19 : Remarques concernant les conditions de la paix (y compris les annexes concernant l’art. 259, l’article 263 et les relations financières germano turques) 29 mai – Note n° 20 : Biens allemands séquestrés 3 juin – Notes n° 21 : Protestations contre la République Rhénane 20 juin – Notes n° 22 : Observations sur des divergences de texte (y compris les deux réponses) 22 juin – Note n° 23 : Nouveau cabinet ministériel allemand 22 juin – Note n° 24 : Pouvoirs du Délégué Haniel von Haimhausen 22 juin – Note n° 25 : Observations sur les conditions de paix (y compris la réponse du 22 juin) 22 juin – Note n° 26 : Nouveau cabinet ministériel allemand 23 juin – Note n° 27 : Demande de prolongation du délai de réponse (y compris la réponse du 23 juin) 23 juin – Note n° 28 : Acceptation des Conditions de paix 23 juin – Note n° 29 : Protestation contre une avance éventuelle 24 juin – Note n° 30 : Demande au sujet de l’accord relatif aux territoires rhénans occupés (y compris la réponse du 25 juin) 25 juin – Note n° 31 : Demande au sujet des territoires orientaux de l’Allemagne 25 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet d’une dépêche officielle allemande (y compris le télégramme annexé) 25 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet de la destruction de la Flotte allemande à Scapa Flow et de drapeaux français 26 juin – Note n° 32 : Nouveaux plénipotentiaires allemands 27 juin – Note n° 33 : Acceptation du Protocole final 27 juin – Note n° 34 : Demande au sujet de l’arrangement concernant les territoires rhénans occupés (y compris la réponse du 27 juin) Note n° 35 – « Note d’ordre intérieur » – Non publiée 25 juin – Note n° 36 : Sans titre (Demande adressée par Theobald von Bethmann Hollweg, ancien Chancelier, tendant à voir sa responsabilité substituée à celle de l’Empereur Guillaume II pour l’application de l’article 227 du traité) 27 juin – Note n° 37 : Commission de rapatriement des prisonniers de guerre 27 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet du maintien du blocus 28 juin – Note n° 38 : Destruction de la Flotte allemande à Scapa Flow et de drapeaux français à BerlinLa chronologie, la numérotation, les intitulés et le texte des notes sont extraits du recueil des Notes échangées entre le président de la Conférence de la paix et la délégation allemande du 9 mai au 28 juin 1919 (Sans lieu ni date) déposé auprès de la Bibliothèque nationale de France (lien vers le document).

Les mémoires annexés aux notes 16 et 18 sont présentés sous la forme de fascicules séparés (Mémoire sur les conditions de paix ; Mémoire sur la responsabilité des auteurs de la guerre). La réponse des Puissances alliées au mémoire allemand sur les conditions de paix est quant à lui extrait de la revue La Paix des peuples : revue internationale de l’organisation politique et économique du monde, 1919, n° 16 à 19 (lien vers le document).

2 – Autres traités de paix conclus à la fin de la Première Guerre mondiale

Le traité de Versailles n’est certainement pas le seul traité conclu pour mettre fin à la Première Guerre mondiale. Une fois réglé le sort de l’Allemagne, les vainqueurs ont conclu des traités analogues avec chacun des États alliés à l’Allemagne (A.). De plus, certains États victorieux n’ont pas accepté les traités négociés en commun et ont conclu avec les vaincus des paix séparées : ce fut notamment le cas de la Chine et des États-Unis (B.). Enfin, il convient de se rappeler que l’Allemagne, avant sa défaite, avait connu au début de l’année 2018 une situation militaire plus favorable qui lui avait permis d’imposer ses conditions de paix à ses adversaires du front oriental (C.).

A – Texte des traités de paix conclus avec les alliés de l’Allemagne

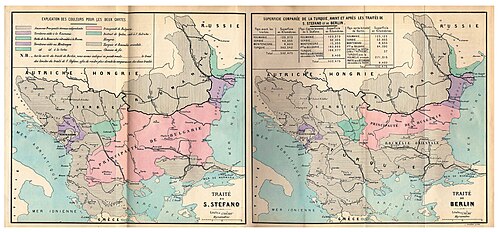

L’Allemagne était associée dans la guerre a l’Empire d’Autriche-Hongrie, à l’Empire ottoman et à la Bulgarie. La défaite emporta le démantèlement des empires. Des traités distincts furent conclus avec l’Autriche et avec la Hongrie ; la Turquie était tout ce qui restait de l’Empire ottoman.

Ce furent en tout cinq traités de paix qui furent conclus à Paris entre le 28 juin 1919 et le 10 août 1923 pour mettre fin à la Première Guerre mondiale. Une fois réglé le sort d’ l’Allemagne, ces autres traités furent conclus successivement avec l’Autriche, la Bulgarie, la Hongrie et la Turquie.

Autriche – 10 septembre 1919, Traité de Saint-Germain-en-Laye

entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, l’Ita1ie, le Japon, le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et l’Autriche d’autre part

publié in | 13 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XI, n° 34, pp. 691-839

Bulgarie – 27 novembre 1919, Traité de Neuilly-sur-Seine

entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hedjaz, l’Italie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et la Bulgarie d’autre part

publié in |7,8 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XII, n° 70, pp. 323-423

Hongrie – 4 juin 1920, Traité du Trianon

entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, l’Ita1ie, le Japon, le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et la Hongrie d’autre part

publié in | 11,4 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XII, n° 71, pp. 423-565

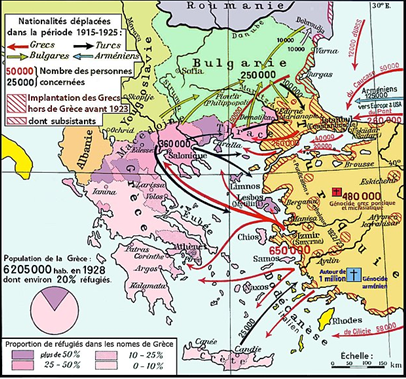

Turquie – 10 août 1920, Traité de Sèvres

entre l’Arménie, la Belgique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hedjaz, l’Ita1ie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, la Tchécoslovaquie d’une part, et la Turquie d’autre part

publié in | 8,9 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XII, n° 86, pp. 664-779

En 1923, La révolution menée par Mustapha Kemal obligea les Puissances alliées à renégocier les termes du traité de Sèvre, en 1923, pour remplacer le traité de Sèvre contesté par le nouveau gouvernement kémaliste.

Turquie – 24 juillet 1923, Traité de Lausanne

entre l’Empire Britannique, la France, l’Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, l’État Serbe-Croate-Slovène, d’une part, et la Turquie d’autre part

publié in | 2,7 Mo R. T. S. D. N., vol. XXVIII, n° 701, pp. 11-114

B – Texte des traités de paix séparée conclus par la Chine et les États-Unis avec l’Allemagne et ses alliés

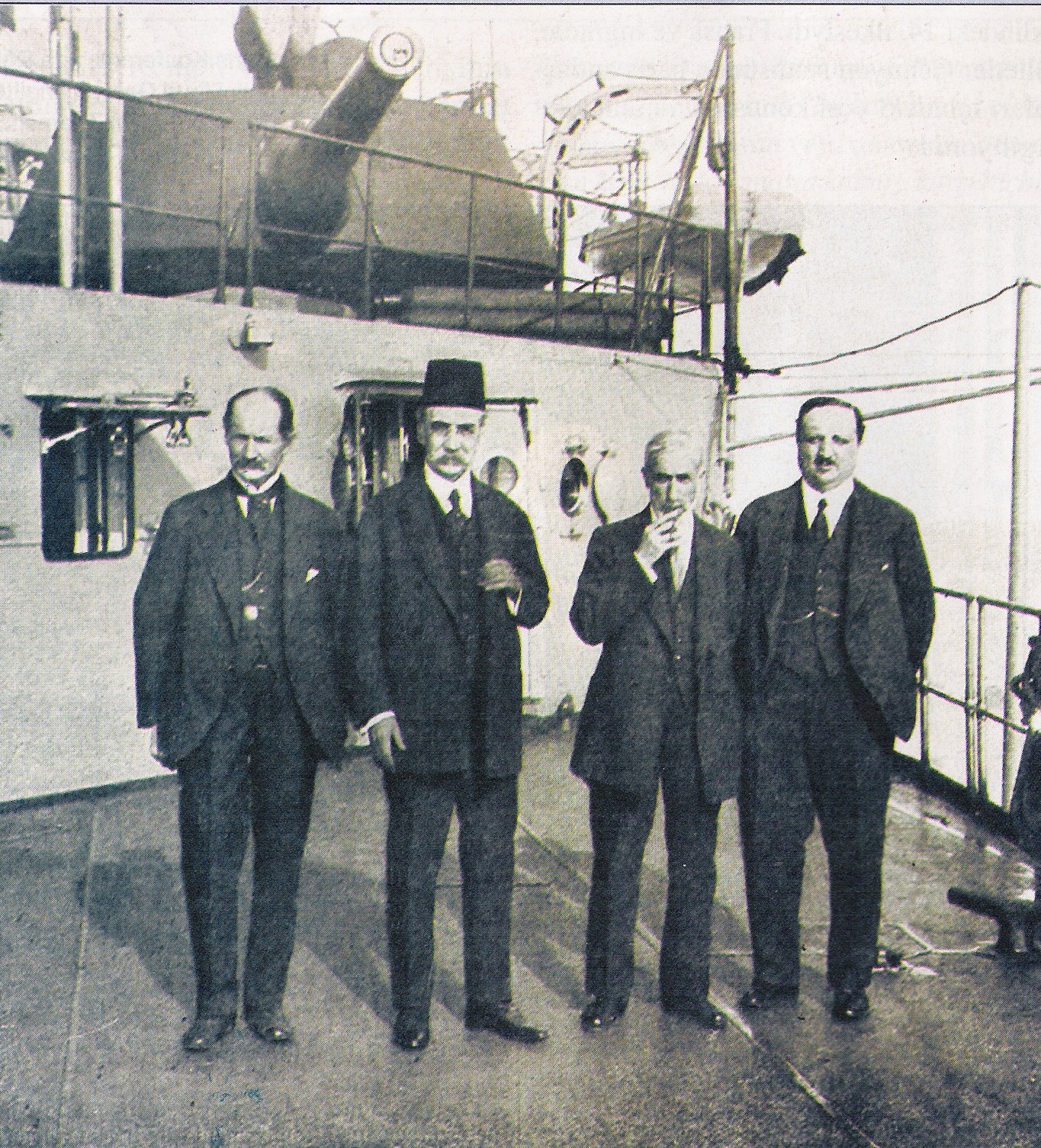

La Conférence de Paris devait permettre la conclusion d’un traité de paix commun à toutes les puissances victorieuses. Toutefois, cette ambition fut contrariée par le retrait successif, et pour des raisons très différentes, de la Chine et des États-Unis.

La Chine quitta la conférence avant que les négociations du traité ne soient achevées. En dépit de son statut de vainqueur, la Chine se voyait imposer des conditions tenues humiliantes. La Chine déclara unilatéralement la paix avec l’Allemagne en septembre 1919, déclaration qui fut confirmée et complétée par traité en 1921.

Chine/Allemagne – 20 mai 1921, Accords de Pékin

publié in | 344 Ko R. T. S. D. N., vol. IX, n° 261, p. 272

Plus tardif, le retrait américain se manifesta après la fin des négociations. Ce refus de ratification traduisait une crise de politique intérieure, teintée d’hésitations quant au rôle que devaient tenir les États-Unis sur le plan international. Les États-Unis durent donc à leur tour conclure une série de paix séparées avec leurs anciens adversaires.

États-Unis d’Amérique/Autriche – 24 août 1921, Traité de Vienne

publié in | 234 Ko Bevans, vol. V, pp. 215-218

États-Unis d’Amérique/Allemagne – 25 août 1921, Traité de Berlin

publié in | 176 Ko Bevans, vol. VIII, pp. 145-148

États-Unis d’Amérique/Hongrie – 29 août 1921, Traité de Budapest

publié in | 222 Ko Bevans, vol. VIII, pp. 982-985

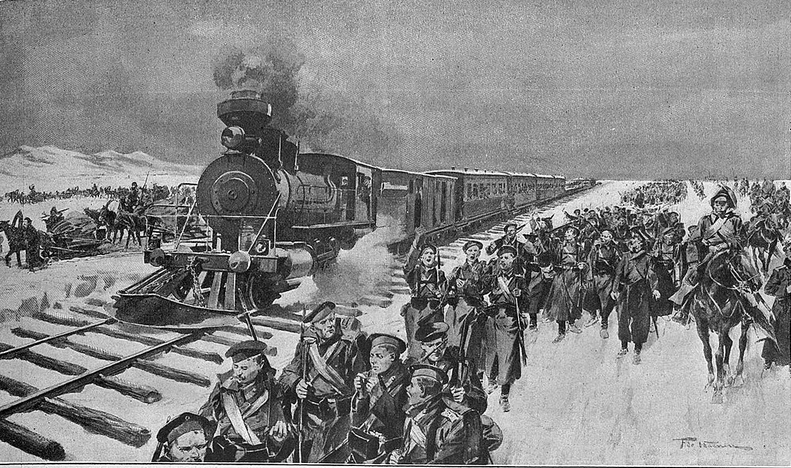

C – Texte des traités de paix conclus par l’Allemagne et ses alliés au cours de la Première Guerre mondiale

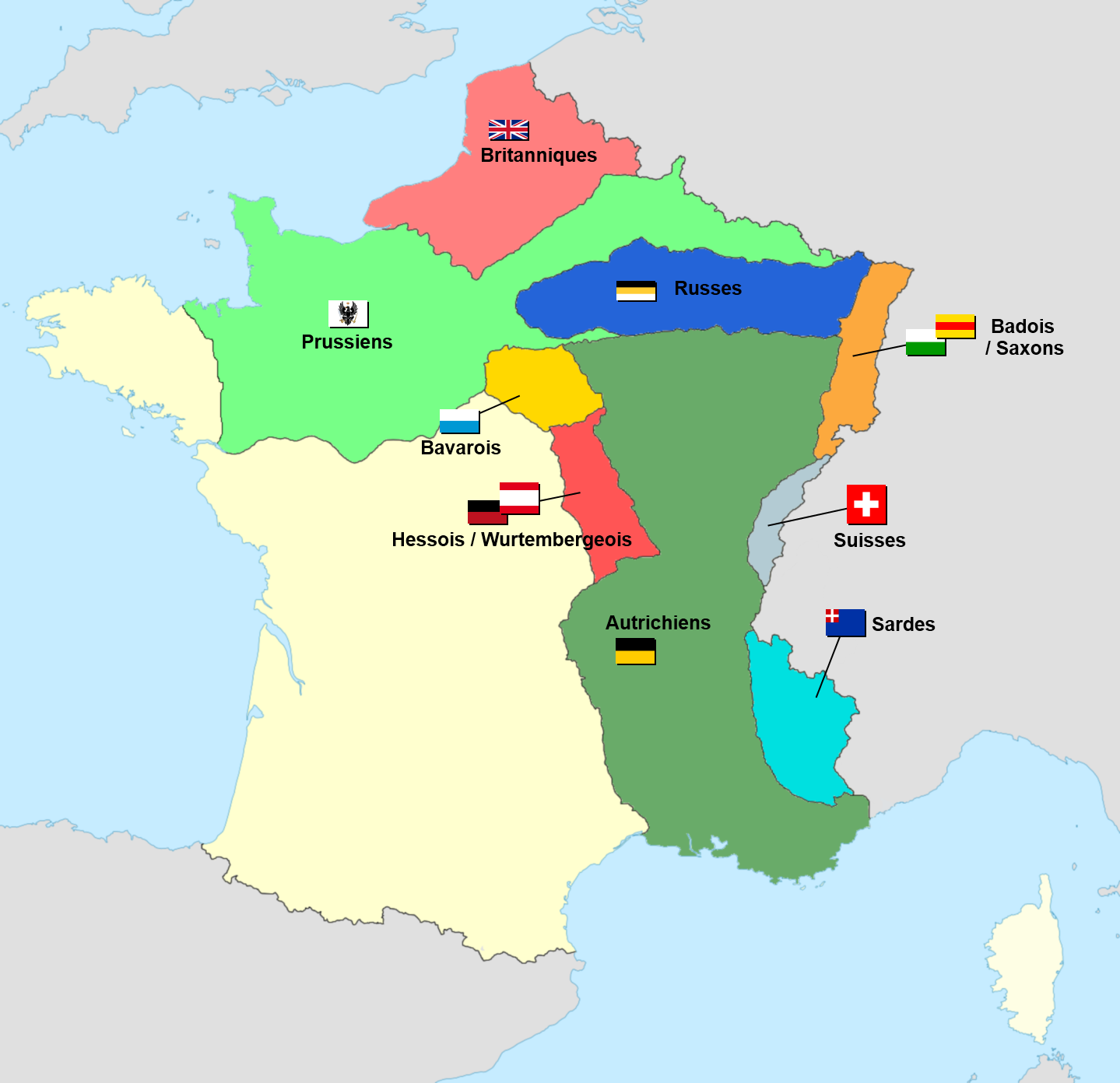

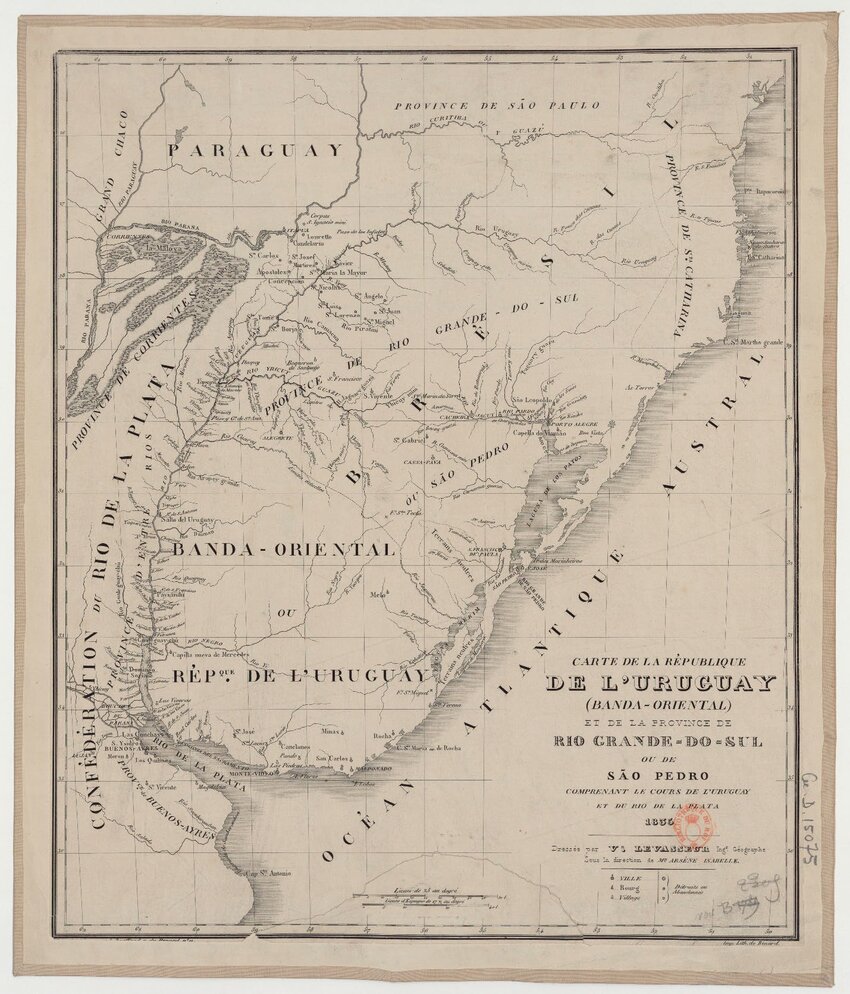

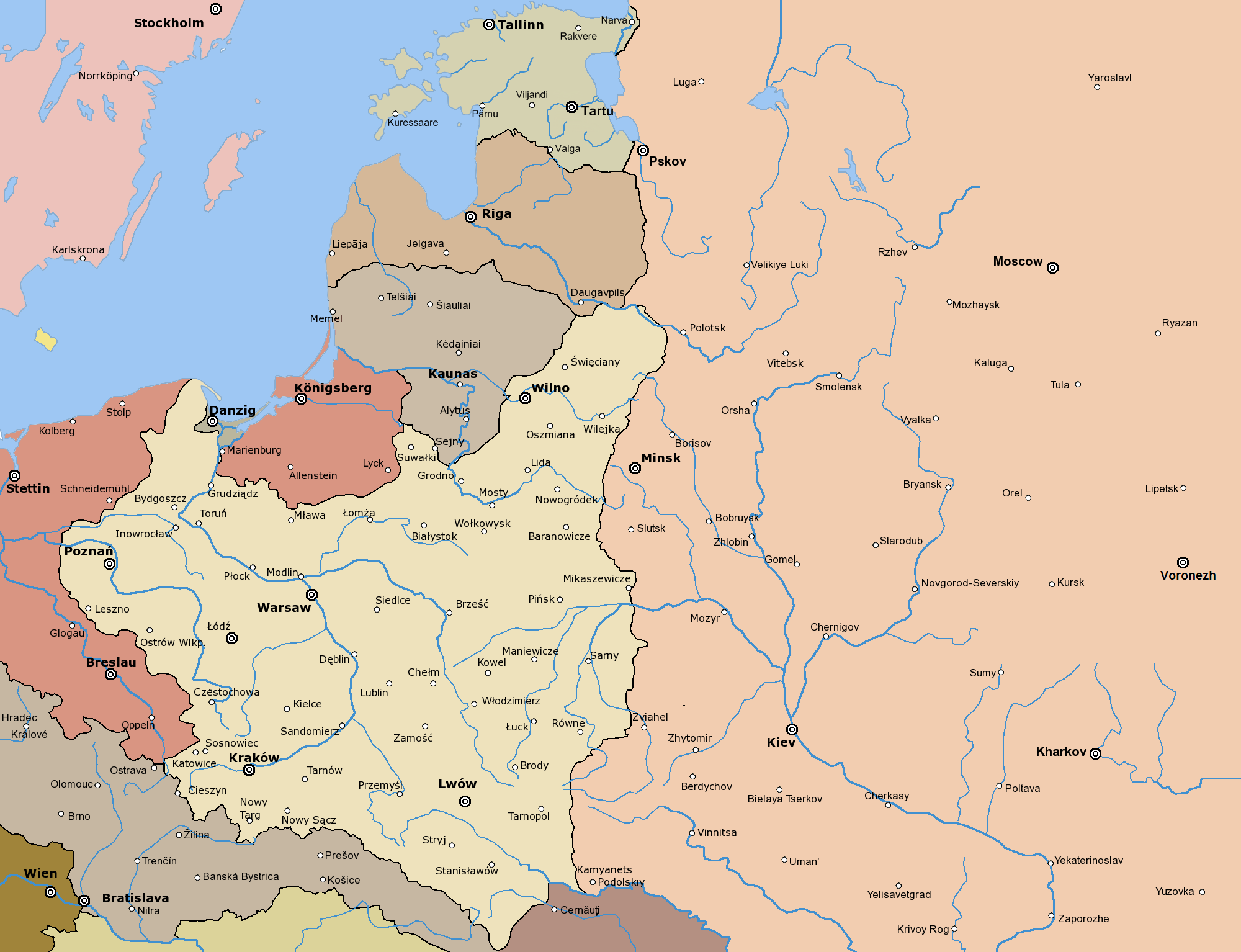

Au début de l’année 1918, la situation est favorable à l’Allemagne sur le front oriental. Le gouvernement russe issu de la révolution d’octobre a immédiatement demandé à l’Allemagne une cessation des hostilités. Un armistice est conclu le 15 décembre 1917. S’ensuit une série de traités de paix successivement conclus par l’Allemagne et ses alliés avec l’Ukraine, la Russie, la Finlande et la Roumanie.

Ukraine – 9 février 1918, Traité de Brest-Litovsk

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la République ukrainienne d’autre part

publié in | 1,2 Mo Texts of the Ukraine ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 9-22

Russie – 3 mars 1918, Traité de Brest-Litovsk

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la Russie d’autre part

publié in | 686 Ko Texts of the Russian ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 13-21

Finlande – 7 mars 1918, Traité de Berlin

entre l’Allemagne et la Finlande

publié in | 1,3 Mo Texts of the Finland ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 13-26

Roumanie – 7 mai 1918, Traité de Bucarest

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la Roumanie d’autre part

publié in | 1,1 Mo Texts of the Roumanian ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 7-30

Note : pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités